Цыгане-кэлдэрари: 1976 - 1996 г.г.

Цыгане-кэлдэрары

глазами неравнодушного

Этногрфические заметки

1979 -1993 год

Евгений Доманский

(Статья в процессе редактирования)

Попытки осмыслить истоки почти 20 летнего опыта общения с цыганами для меня не столь простое дело. Для исследователя всё достаточно очевидно. У него ясные и чёткие цели и задачи, которых у меня, тогда студента биофака университета, по

отношению к цыганам не было. Было ясное, но неподотчётное мне желание попасть в табор к цыганам и всё. Ретроспективно покопавшись в своих чувствах и ощущениях, могу отметить, что в первую очередь это было любопытство и интерес ко всему таинственному, а цыгане ещё с детства представляли для меня, "страшную и непостижимую тайну". Появление табора кочевых цыган в нашей небольшой деревне, произвело на меня, тогда ещё ребёнка, очень сильное впечатление. Цыганки заходили во двор как к себе домой. Бесцеремонно ловили курей и брали всё что "плохо лежит". Это, было похоже на сбор дани, которая, правда, быстро обломилась на крутом характере моей бабушки. После того как "дань" была собрана, цыган провожали из деревни. По всей видимости, такие проводы имели давние традиции, так как проходили организованно и по вполне определённому плану. Впереди, растягивая меха и наигрывая весёлые мелодии, шёл наш сельский гармонист Мина Долгов. За ним ряженые односельчане в вывернутых тулупах и масках, пугая стоящих на обочине малышню[1]. Далее гуськом тянулись кибитки с гордо восседающими на них цыганами. По обеим сторонам дороги стояли и селяне, оживлённо обсуждающие происходящее событие и коллизии с цыганками, прощально машущее вслед процессии. Запомнилось, что приветственно махать проезжающим в кибитках цыганам, надо было обязательно. Возможно среди всех провожающих, я оказался самым впечатлительным, что через многие годы и привело меня в табор. Летом 1976 года я получил второй небольшой опыт общения с цыганами (как оказалось потом, крымскими). Это было под Павлоградом в Днепропетровской области. Чтобы как-то оправдать своё появление в таборе я взял с собой фотоаппарат, которым к тому времени владел довольно неплохо. И в этом я не прогадал. Оказалось что цыгане - особенно дети – очень любят фотографироваться. Так и сошлись наши начальные интересы. Самым впечатляющим для меня результатом этого трёхдневного знакомства был поэтичный фотопортрет маленького цыганёнка Руслана.

Крымские цыгане жили оседло в добротных каменых домах и если и уезжали, то только на сезоные заработки. Например в Молдавию на уборку урожая. Здесь ещё можно было встретить цыганские кибитки с шатровыми приспособлениями. Лошади, тогда ещё могли выступать наравне с машинами и не казались особой экзотикой на улицах Павлограда. Записывая адреса цыган, я с удивлением отметил стереотипность повторения фамилии. На весь посёлок, по крайней мере у тех кого я спрашивал, была всего одна фамилия - Оглы. На запрос происхождения фамилии, поисковик выдал следующее:Фамилия Оглы, скорее всего, образована от аналогичного имени, которое восходит к тюркскому слову «оглы», что переводится на русский язык как «сын». Согласно этому, можно предположить, что имя Оглы родители дали первому и долгожданному сыну в семье. Со временем он и получил фамилию Оглы.

Однако, здесь я не получил всей полноты представлений о цыганах. Интересы сошлись, а миры не пересекались. Это были эпизоды, а душа требовала большего. И вскорее такой случай представился. После университета, мне пришлось сделать выбор в

пользу сельской школы. И здесь неподалёку от села, где я работал, в

окрестностях посёлка Апостолово и пересеклись мои пути с табором

цыган-кэлдэраров (котляров).

1979 год - первый визит в табор.

Со временем, возвращаясь назад, в те уже далёкие 80-е годы, приходит понимание, почему мне удалось подружиться с цыганами. Просто повезло, что при первой встрече, попались такие же романтики, как и я. Конечно, не весь табор состоял из романтиков, это точно. Но их было предостаточно. К ним я отношу, конечно же, в первую очередь Гогу и Яноша Томаша и их близких. Все они очевидно от одной романтичной яблоньки-семьи прародителя, от которого и берёт своё родовое название табора мигэешти. Был точно цыган Мига романтиком, иначе, откуда же столько в одном таборе весёлых и влюблённых в жизнь цыган. Бывает же какое-то духовное родство между людьми, в общем, как говорится, мне или нам повезло. О чём могут говорить между собой романтически настроенные люди: о жизни, о судьбе, о мире. Чем ещё отличаются романтики от других людей, занятых только хлебом насущным? Хлебом наДсущным! Не тем хлебом, что поддерживает жизнь, а тем, что поддерживает дух, отрывает человека от материального и сиюминутного и побуждает задуматься о вышнем. Таким людям легко оставлять уже прочно обжитое место, потому что есть места, где они ещё не были, есть небо, под которым ещё не ночевали, есть звезды, которые здесь не видны. Или как поёт об этом в своей песне Гога Томаш:

В дороге наша жизнь

И мы по ней идём

Кочуем мы всю жизнь

Судьбы иной не ждём,

Что было, знаем мы,

Те пройдены пути,

А будет, что гадать

Не будем мы.

И если цивилизации во многом и удалось поломать цыганскую природу, то она ещё об этом вспомнит и возможно пожалеет, если конечно выживет. В таборе романтиков и барон был поэтической натурой, помнил всю историю и сотни цыганских сказок, мог с фотографической точностью вспомнить любой день своей жизни, даже если события эти происходили 70 лет назад. А родители романтиков мечтали дать своим детям образование. Но вот задача, цыганская судьба крепко держит романтиков - цыган в руках, не поощряет покидать их своё гнездо. Хотя чего только не бывает с цыганами, как и многие люди, они также слабы перед миром страстей. «Болезнь» охватывающая весь мир, страсть к накопительству одолевает и этот табор, но дух ещё не сломлен, дух помнит цыганскую вольность так притягательную для русского человека. Не об этом же, наш русский поэт Сергей Островой:

Мальчишкой я бежал к цыганам.

Туда, где прячась от погонь,

за чёрным лесом, за туманом

Кричал в ночи цыганский конь.

Кого он звал? Чью душу тешил?

Кому он сердце бередил?

Куда скакал он, этот леший,

Без поводков и без удил?

И только свист по косогорам.

И только скорости заряд.

И только дробным перебором

Копыта с небом говорят.

Для малороссов, бывающих на Руси всегда казалась странной неухоженность жилья, избы которых, разительно отличались от беленьких украинских хат. Философский взгляд на жизнь, это, по их мнению, не труд. А труд русской души, духа, от их взора

ускользал. Да и сейчас ускользает. Злятся на Россию. А цыгане не злятся. Не

потому ли и цыганский хор появился не на Украине, а в России. Две вольности,

философски воспринимающие мир, что называется, сошлись «с небом» и запели. Да

так запели, что иные короли были готовы отдать все свои драгоценности за их

голоса. Одна из таких вольностей и встретилась на моём пути. Непритязательные

домики и палатки вот и весь антураж цыганского табора. Материальное не владело

их душами. Оно присутствовало, но вторым планом. Так же, как это свойственно и

для русских. Уникальность этого табора, спустя много лет оценили и исследователи

цыган-кэлдэраров. Для этой группы цыган и так свойственна традиционность, но

здесь она подкреплялась тем, что носители традиций являлись неординарными и

авторитетными личностями. Для меня это достаточно быстро стало очевидным. Не

имея ни опыта общения с другими таборами, ни каких либо знаний об истории и

культуре цыган, просто по одному оличеству неординарных личностей живущих по традиции я принял уникальность этого табора и старался запечатлеть все подробности их жизни и быта. Я фиксировал историю не всех цыган, а только этого табора. Поэтому в моих записках, нет отношения к цыганам, в общем, хотя оно волей-неволей и складывается. Но есть доброе и неравнодушное отношение к конкретным цыганам и таборной общности, в которой они проживают. Потом мне пришлось побывать в разных таборах и стало понятно, что эта уникальность и даже элитность по отношению к другим таборам проявлялась, как и среди кэлдэраров, так и по отношению к другим этногруппам цыган. Прежде всего, это отражалось при выборе невест. Далеко не в каждый табор родители готовы были отдать свою дочь (и не в каждом готовы сосватать).

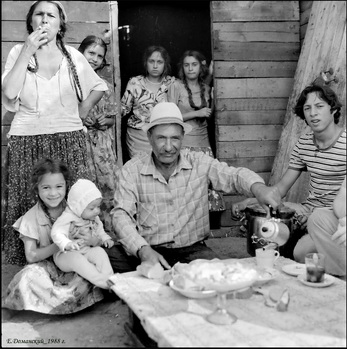

1990 г.

1990 г.

Так уж получилось, что я там нашёл искренних и преданных друзей. В чём мне не раз

приходилось убеждаться. Без этой искренней обратной связи, вряд ли у меня

получилось столь длительное общение. Цыгане были всегда рады моему приезду,

шутили: ты наш Пушкин. Это сейчас много желающих познакомиться с бытом и жизнью

цыган, кто только их не снимает и не пишет о них, а тогда в 80-е таких

энтузиастов были считаные единицы. Многие воспринимали такую затею как весьма

рискованную. К слову сказать, и моё свадебное путешествие летом 1980 года

пролегло через табор. Цыгане приняли тепло, пели и плясали для нас от души, но

их зоркое сердце всё же увидело разное наше к ним отношение. "Не любит она

нас",- сказали цыганки мне наедине. Потом, через многие годы, это стало

одним из камней преткновения, споткнувшись о который наши дороги разошлись.

Немаловажное значение для содержания фотографического материала, имело то, что

я стал в таборе "своим". И это отнюдь не мои слова, цыгане быстро

приняли мою идею историчности жизни, о том, что я снимаю для вечности, и

допускали съёмку там, где по всем неписаным правилам её не должно быть.

Например, гадание. Это вызывало удивление даже у прохожих, случайных или

нечаянных свидетелей фотосъёмки. "Почему вы его не прибьёте?",

спрашивали они. Это свой,- отвечали цыганки. Впрочем, не только прохожие были

заинтригованы происходящим. В 80-е годы, обострённую реакцию на фотосъёмку цыган,

проявляла и милиция. По крайней мере, это остаётся справедливым по отношению к

милиции г. Николаева. Возможно, их настораживало то количество аппаратуры,

которое я брал на съёмки, в общем, не совсем обычное для простого фотолюбителя

и моя приверженность, на этих фото-сессиях к белым одеждам. Как рассказывали

цыганки, в милиции опасались, что я работаю на зарубежные агентства. Так

сказать высвечиваю неприглядную действительность таборной жизни в СССР. Система

информаторов по жаре работала вяло, поэтому наряд появлялся тогда, когда я уже

был далеко от цыган. Очередная неудача побудила милицию забрать цыганок и

устроить им допрос с пристрастием. "Били,- рассказывали мне позже

цыганки,- по чём попало". В том числе и беременных. "Но мы тебя не

выдали!"- с гордостью, говорили они. Может цена этого поступка и не

соответствует его фактическому значению, но в этой истории, уже ничего нельзя

изменить. Цена преданности оказалась достаточно высокой. Впрочем, через два

года милиции всё же удалось отыграться. В августе 1986 года я приехал в табор

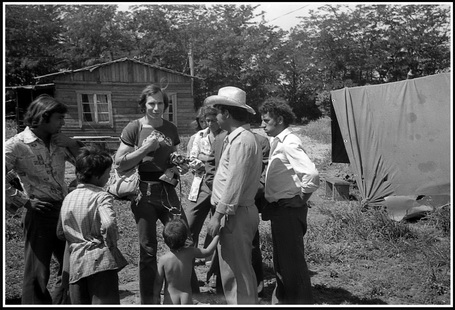

вместе с двумя московскими писателями А. Гесслером и Е. Друцом, которых

заинтересовали мои фотоматериалы и рассказы об этом таборе. Цыгане встретили

гостей достаточно приветливо, однако общение как-то не складывалось. В их

сознании стойко укоренилась мысль, что писатели заработают на этом материале

если не миллионы, то уж тысячи точно. Последовали тонкие и не очень, намёки на

то, что "всё сделаем, только плати". Однако меркантильные стороны

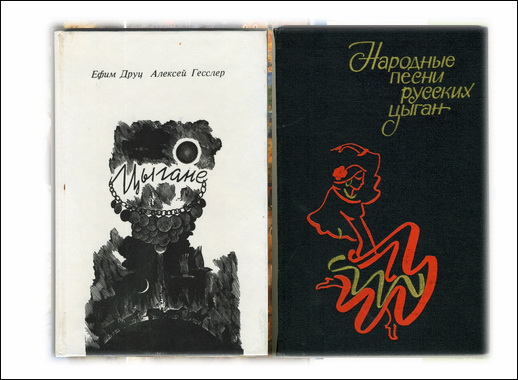

вскоре уступили место дружескому общению, лёд тронулся и писателям удалось

записать столько материала, что хватило на несколько книг (среди них - Друц Е.,

Гесслер А. "Цыгане": очерки. М., 1990; Нотное издание "Народные песни русских цыган": Изд. "Советский композитор", 1988г.; Музыкальном ж-ле "Кругозор" и др). В них, есть и мои фотографии.

Каким-то образом система оповещения всё же сработала и на следующий день на нас устроила облаву милиция. Мы насчитали пять патрульных машин и один автобус. Формальным поводом для этой облавы, был поиск цыгана-убийцы, который якобы укрывается в этом таборе. Однако больше всего их интересовали наши персоны. Пока милиция окружала посёлок, цыгане предложили нам скрыться, но мы от такой идеи отказались, так как никакой вины за собой не

чувствовали. В конце концов, мы оказались единственным уловом этой облавы. Вся

аппаратура и плёнки были конфискованы (часть плёнок удалось, правда, спрятать в

таборе). В отделении нас долго допрашивали по одному, слушали магнитофонные

записи, пытались найти крамолу и уличить нас во лжи. Моё независимое поведение

их раздражало. В конце концов, я и попал за него на три часа в КПЗ. Однако

удостоверения московских писателей и заверения, что этот инцидент попадёт в

прессу, всё же сыграли свою роль. Время новых перемен уже витало в воздухе и

нас отпустили с предложением «…не попадаться нам больше на глаза». Некоторые

сотрудники даже извинились. На второй день я роковым образом встретился на

автозаправке, где гадали цыганки, с начальником отделения милиции полковником

Чабаненко. Увидев меня, он рассвирепел: "Вы опять здесь? Оперативную

группу немедленно!". Здесь уже и я вышел из берегов и высказал все, что о

нём думаю. Хотя вчера приняв извинения от сотрудников милиции, я смягчился и

готов был почти простить все неудобства и издержки связанные с нашим незаконным

задержанием. А высказать было что. (Цыганки рассказывали, что он сутками держит их с грудными детьми в КПЗ, избивает, устанавливает мзду и т.д.). Цыганки видя, какой оборот, принимает конфликт попросили пока на гадание не приходить.

"Нам здесь жить",- резонно заметили они.

Этнографические заметки.

Взяв на себя роль фотолетописца, я всё же старался сопровождать свои съёмки путевыми дневниками. При этом я отдаю себе отчёт в том, что мои записки, это всё же взгляд внешнего наблюдателя, не обладающего на тот момент достаточными этнографическими познаниями и опытом. Своим быть в таборе можно, а вот цыганом мне точно, никогда не стать. Возможно, поэтому я задавал цыганам такие вопросы, которые этнографу просто не могли прийти в голову, в силу их очевидности. Я получал ответы и только потом, пытался найти их объяснение в литературе. Однако не всегда, в силу её малодоступности, это удавалось. Теперь, когда я читаю свои старые записи, я имею возможность сравнивать моменты

самоидентификации цыган, толкования обычаев и традиций с тем, достаточно

обширным багажом знаний, который получил за последние годы. В своих записках от

1984 года я обнаружил краткие характеристики которые давали цыгане себе и

другим этногруппам. Я помню, что столкнулся с трудностью записи родового

самоназвания мигэешти этой таборной общности в русской транскрипции.

Записи оставили следы многих исправлений одного и того же слова. И лишь

недавно, познакомившись с учебником цыганского языка В. Шаповала (2008), понял,

что наш алфавит не передаёт всего разнообразия оттенков звуков цыганской речи.

Я мог слышать мигэешти или мигэещи, а записал как мигаешти и

миешти. Нацыя как "нация" и т.д. - в силу нормированности

восприятия звуков русского языка. Сами цыгане, давая характеристику другой

нации, прежде всего, отмечали отношение к традиции, затем имущественные характеристики (богатые-бедные), род занятий и его особенности. Себя они ставили в середину, отмечали, что они наиболее многочисленная группа и что многие "хотят или

переходят в эту нацыю". В работах Л. Черенкова отмечаются такие ассимиляционные процессы по объединению кэлдэраров в 19-м веке. Эти данные подтверждаются тем, что табор в течении многих лет мог объединять цыган из других

территориальных кэлдэрарских групп. Например, грекуря (греческими) или молдовая

(молдавскими) цыганами. Так отразились в памяти земли, где их таборы кочевали какое-то время. Судя по тем характеристикам, которые давали цыгане, они, например, не хотели бы объединятся с доброжая румынскими кэлдэрарами) и с демони, как более бедными и живущими хуже, чем они. Это показывает, что отчуждение имеющее место между родами и "нациями" имеет, прежде всего, имущественный характер. Иногда оно носит бескомпромиссный и уничижительный характер. Ловари, которые получили характеристику "богатой нации и спекулянтов", так как их женщины активно приторговывали в то время дефицитом, язвительно кричали при встрече моим знакомым котляркам: "Эй, иди погадай нам!" Не всегда приходили мысли фиксировать антропонимические данные, но какие-то заметки по этому поводу в моих путевых дневниках остались. Иногда это было необходимо для почтовой переписки или маркировки фотографий. Вот некоторые из персоналий табора (1978-1996 г.г.)

Истрати Бурович Янко - барон

Хуто Истратиевич Янко

Янош Драгович Томаш

Руслан Янушвич Томаш

Гога Драгович Томаш

Мурша Ришович Михай

Земфира Амброловна Иванович (Выделены фамилии)

Некоторые цыгане запомнились как статусные лица. Например: Мурша - отвечал за порядок в таборе. Бабача - старший по делам молодёжи.

Мужские имена в таборе: Гога, Блюко, Янош, Янко, Драго, Ришо, Грофу,Хуто, Мурша,

Роча, Рупа, Ибрагим, Джамбулат, Троян, Греку, Мурчан, Бабача, Михай, Чолди, Вока.

Женские имена: Гургуля, Мадина, Бомбана (Конфетка), Салба, Домба, Лоля, Иляна,

Патрина, Мурина, Земфира, Хана, Чергай (Звезда).

Фамилии: Томаш, Янко, Михай, Стериян, Иванович.

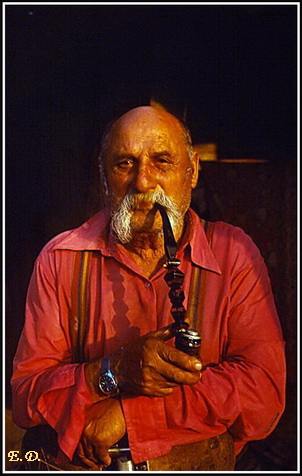

Табор, это живой организм, построенный на принципах общинности. Очень многое в его

жизнеспособности зависит от того кто и как поддерживает эти принципы. У кэлдэраров многое зависит от личности барона и старейшин табора. И в этом плане табору повезло. Многие годы его возглавлял действительно очень мудрый человек, обладающий большим авторитетом в таборе - это барон Янко Истрати Бурович[2].

Истрати Бурович Янко - барон

Ему было под силу, после одной из разборок в таборе, дать распоряжение собрать всё имеющееся оружие и утопить в отхожем месте. Табор при жизни барона, мог без особых последствий для жизни общины, присоединять (по просьбе последних) другие родовые группы. В один из периодов (например в с. Карловка, Николаевской обл.) численность общины достигала более 500 человек. Тогда в состав табора входило более тридцати пришлых семей. Всего в посёлке проживало 78 семей, из них около 200 человек - дети. Все доходы поступали в общий котёл и потом делились по принципу справедливости, в котором кроме степени участия учитывались и другие обстоятельства жизни цыгана или цыганки. В молодости барон отличался большой физической силой и выносливостью. В таборе до сих пор при случае вспоминают, что там, где он один нёс рельсу, сейчас едва трое справляются. После смерти барона табор распался на три отдельных группы, между которыми, как это часто бывает при распаде чего-то большего, возникали всевозможные конфликты и стычки. Тут тебе и Украина в миниатюре и все остальные союзные государства. Обвинения в адрес друг друга привели между двумя из них, теперь уже разными таборами ("гагаринцами" и "ивановцами") к крупной разборке. Выручили от большой беды цыганки, которые (по рассказу Салбы) взяли юбки (конкретизировала, заднюю часть юбки) и бросили их в нападающих, отчего мужики бросились врассыпную и вскоре уехали [3].

Пэкэлимос

Для тех, кто не знаком с укладом цыган, будет не совсем понятно, что за странное "оружие" использовали женщины в этом конфликте. Его сила связана с цыганскими понятиями о "чистом" и "нечистом". Или - как называют это сами котляры - "пэкэлимос". Наиболее близкое слово в русском языке - "осквернённость". Некоторые из представлений о нечистоте связаны с женщиной и её одеждой. Прикосновение к юбке замужней женщины, особенно к нижней её части, оскверняет мужчину. Именно поэтому, мне никогда не приходилось наблюдать, чтобы цыгане и цыганки заходили в автобус через одни двери.

Посадка на рейсовый автобус от с. Карловки до г. Николаева

Быть осквернённым, это значит не отмыться ни буквально, ни фигурально. В этом как

оказалось не только слабость цыганок, но и огромная сила, сумевшая прекратить

серьёзную драку. На наш взгляд, этот факт говорит о сохранившемся укладе, во

многом утерянном в других родовых группах. Принципы этого уклада, это принципы

кастовости идущие из глубины веков. Понятие чистоты и осквернённости являются в

них ключевыми. Только чистый человек мог достичь высоких духовных целей и

самопознания. Они являлись обязательным моментом переселения души. Истинный

смысл понятия "чистый", очевидно цыганами во многом утерян, остался

только неподотчётный им страх потерять нечто важное, связанное с душой

человека. Эта традиция показывает, что цыгане в своей обыденной жизни опасаются

того же что и все остальные люди при встрече с цыганками, а именно: возможности

получить «непредвиденные радости» которые могут сильно повлиять или даже

изменить жизнь человека. Не удивительно что цыгане выработали в течение веков

простые и доступные средства для того чтобы избавиться от негативного

воздействия ситуацией с пэкэлимос. В быту, хотя и крайне редко, но

некоторые пылкие цыганки в порыве мести могут использовать своё «оружие» в

таборе, для того чтобы насолить своим недругам. Для этого достаточно прилюдно

забросить на его крышу даже тапочек. И всё! Дотоле безмятежная жизнь этой семьи

заканчивается. Все в этом доме осквернены или как говорят сами цыгане «неоправданные», «этот дом становится нехороший». К ним даже приближаться опасно. Конечно в силу здравого смысла самой таборной жизни, такое нарушение общности совместного общежития не может продолжаться долго. Через некоторое время старейшины собираются у «потерпевшего» и разговор идёт в следующем залоге: «Хочешь, чтобы к тебе ходили люди, чтобы твой дом был оправдан? Чтобы больше такого скандала не было, собирай стол». Обычно называется сумма откупного, которая зависит с одной стороны от тяжести случая, а с другой учитывает возможности данной семьи понести такие расходы. Очевидно, что это не только экономические

потери. Так как в разбирательстве могут участвовать старейшины из других

таборов (потерпевшие должны были приглашать их в качестве третейских судей,

оплачивать им дорогу и угощение), то они выносят некоторое представление об

этой семье и таборе в целом. В последующих жизненных ситуациях, например

сватовства, мнение об этой семье может быть учтено: отдавать или не отдавать дочь

в эту семью и т.д. Необходимо отметить, что так использованная ситуация с пэкэлимос, это скорее исключение, чем правило. И была использована цыганками только для того, чтобы предотвратить драку.

Кочевье, быт, традиции

Конечно, в жизни цыган есть много взаимосвязанных между собой явлений и сущностных сторон их жизни. Но эти три, на наш взгляд, наиболее взаимосвязаны. Каждое из этих явлений либо является производным традиции, либо её основной сущностной чертой. Их устойчивость, это уникальность и социальный феномен. Иногда, для того чтобы сохранить свою традиционность люди уходят в глубокие дебри, как например старообрядцы Лыковы, либо в этих дебрях и живут постоянно и исследователи для того чтобы их найти совершают многокилометровые и опасные путешествия. С цыганами всё не так. Их от всего мира отделяет условная черта, но по её устойчивости и крепости она не уступает джунглям Амазонки. Многие века переступают эту черту с обеих сторон либо экстремалы-романтики, либо от отчаяния. Относительное развитие происходит. Мир влияет на фантики – быт. Через его могучую силу стремления к комфорту в традициях появляются бреши. Однако заметим, что весь нецыганский просвещённый мир пал лет 100 назад. А цыгане ещё держат оборону. И хорошо держат. И всё потому, что материальная сторона, ничем не ограниченное потребление, охватившее весь мир, цыган, мягко говоря, не интересовало. Не было такой актуальностью, как это было во всём мире. Незаинтересованность в капитальном устройстве своего быта и домостроительстве длительное время была связана с частыми переездами. Что это традиция или механизм, который не позволял цыганам накапливать материальное, оставаться им свободным от мира вещей, фактически быть свободным от рабства вещей. И таки выковал свободу духа, понятную только очень немногим личностям, которых эта свобода притягивала как магнитом. Механизм кочевья, запускающий эти процессы, обладает видимыми средствами давления на обстоятельства. Обстоятельства и выдавливают. Не последнюю роль здесь играло насыщение рынка сбыта продукцией цыган, отчасти нарастающим ухудшением отношений с местными жителями и властями. А также удобством проживания: ухудшающейся экологией (связанной с отсутствием или непродуманной организацией туалетов), качеством воды, транспортным сообщением с городом, возможностью получить медицинскую и скорую неотложную помощь, наличием электричества и т.п. Однако, как подмечено самими цыганами, иногда им самим, да и внешним наблюдателям трудно объяснить их неожиданные решения уйти с насиженных и комфортных мест. Всё есть, но какая-то неведомая сила толкает в дорогу, заставляет продавать или просто разбирать с трудом выстроенное жильё и переходить на неугодье с большим количеством проблем. У автора, есть одно объяснение этому феномену. Цыгане, это генетический материал новых поколений и силы неподвластные нашему воображению не дают этому материалу застояться. Держат его в постоянной готовности. В этой таблице приблизительное время и место стоянки табора (записанных со слов цыган) начиная с 1978 года ( п. Апостолово).

|

Места стоянки табора |

Кол. лет |

|

пос. Апостолово, Днепропетровской обл; 1978 – 1980 г.г. |

2 года |

|

г. Первомайск, Николаевской обл. |

2 года |

|

с. Карловка, Николаевской обл. |

3 года |

|

г. Кишинёв, Молдавия; (Разделились на 3 табора: в Тулу, Каширу, и Саратов) |

7 лет |

|

г. Кашира, Московской обл. |

5 лет |

|

п. Гагарино, Смоленской обл. |

3 года |

|

г. Тула |

4 года |

|

п. Дягилево Рязанской обл. |

6 мес. |

|

п. Илларионово (Синельниково) Днепропетровской обл |

3 мес. |

|

г. Кривой Рог |

2 года |

|

п. Сталино, Донецкой обл. |

4 года |

|

г. Лихославы, Калининской обл. |

|

|

г. Мукачево, Закарпатье; |

1 год |

|

г. Черновцы; |

1 год |

|

г. Кинишма, Ивановской обл. |

|

|

г. Шуя |

3 года |

|

г. Иваново: Малинки, д. Бурмакино, д. Горино, д. Дегтярёво. г. Егорьевск: д. Корниловская (в наст. время); |

- |

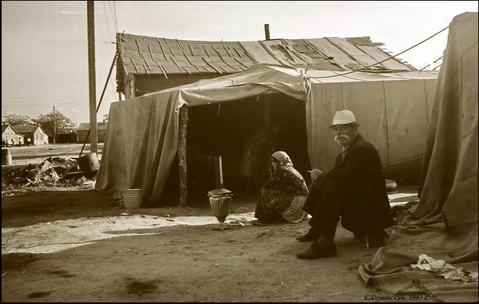

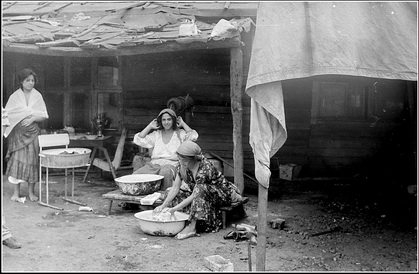

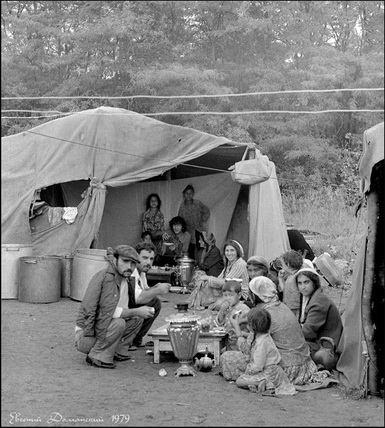

Данные являются приблизительными, поскольку табор периодически разделялся, и его части одновременно могли находиться в разных пунктах. Период Апостолово-Карловка с точки зрения внешнего наблюдателя характерен чрезвычайной скромностью быта. Чтобы построить дом в ход шли все самые непритязательные материалы:, толь, оргалит, фанерки, досточки и т.п. Наибольшую трудность сделать каркас дома, на что всё это навешивать. Там всё таки требовался материал попрочней. Типичный вид табора в эти годы, представлял пёструю смесь из палаток и таких сбитых на скорую руку домиков.

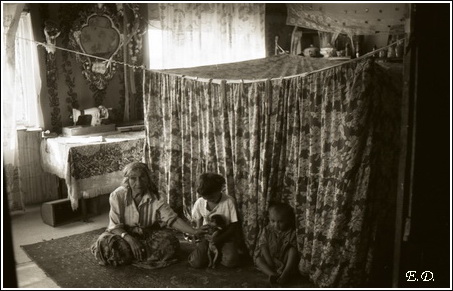

Внутреняя обстановка также отличалась скромностью. Небольшой полог для защиты от насекомых, перина на полу. Летом матрац. Дом делится лёгкими перегородками для взрослых и детей. В советские годы телевизоры, проигрыватели и др. бытовая техника в таборе были редкостью. Неплохие заработки по тем временам в основном тратились на приданое, свадебные торжества и т.п. расходы. В доме или шатре буржуйка или небольшая дровяная плита. В шатрах, иногда по несколько лет, живут, до своего обустройства, молодые пары.

В советские годы телевизоры, проигрыватели и др. бытовая техника в таборе были редкостью. Неплохие заработки по тем временам в основном тратились на приданое, свадебные торжества и т.п. расходы. В доме или шатре буржуйка или небольшая дровяная плита. В шатрах, иногда по несколько лет, живут, до своего обустройства, молодые пары.  Построить даже такую простую хижину им было не по средствам. Естественно, когда большинство советских граждан облегчали свою жизнь такими нехитрыми приспособлениями как "Ока", цыганки по прежнему стирали и сушили бельё по старинке.

Построить даже такую простую хижину им было не по средствам. Естественно, когда большинство советских граждан облегчали свою жизнь такими нехитрыми приспособлениями как "Ока", цыганки по прежнему стирали и сушили бельё по старинке.

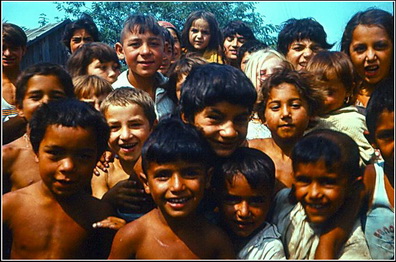

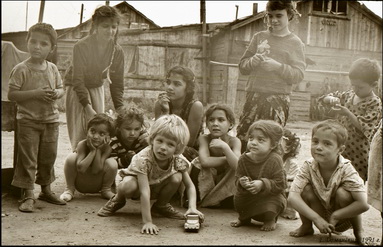

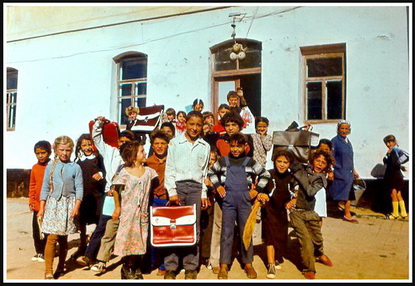

Летом в основном всё приготовление пищи происходит на улице. Первыми встают женщины и растапливают самовары.  Где-то через час к ним подтягиваются мужчины, позже всех - дети и подростки. Поэтому утренние съёмки в таборе наиболее благоприятные. Надо слишком долго прожить в таборе, чтобы дети перестали обращать внимание на фотоаппарат и не бегали следом за мной стайкой, выкрикивая: Бери меня, бери меня! На риторический вопрос: "Куда?", безапелляционно показывали на объектив: Туда!

Где-то через час к ним подтягиваются мужчины, позже всех - дети и подростки. Поэтому утренние съёмки в таборе наиболее благоприятные. Надо слишком долго прожить в таборе, чтобы дети перестали обращать внимание на фотоаппарат и не бегали следом за мной стайкой, выкрикивая: Бери меня, бери меня! На риторический вопрос: "Куда?", безапелляционно показывали на объектив: Туда! Вот они, все здесь!

Вот они, все здесь!

Чай по цыганской традиции, мог быть предложен в любое время дня и вечера.

Предлагался каждому зашедшему в дом. По тем временам, когда особенно выбора не было, пили чёрный: индийский или цейлонский. Однако здесь были свои тонкости. Как правило чай подавался в стаканах. В чай всегда добавлялись фрукты: вишни, сливы или нарезанные дольками яблоки. Чай можно было выпить, а фрукты надо оставить. Этот стакан с фруктами переходит к следующему зашедшему гостю и т.д. Следующим гостем, на этот раз, был я.  Обязательным элементом быта являются дровяные самовары.

Обязательным элементом быта являются дровяные самовары.  Чай, основной согревающий напиток в таборе. За всё время моего присутствия я не встречал подвыпивших цыган, просто так шатающихся по табору. Но и на свадьбе встретить чересчур подвыпившего цыгана, тоже большая редкость. Основной согревающий напиток во все времена года – чай. Пьют чай за невысокими столиками, который и определяет особенности посадочных мест за ним: мужчины чаще всего на корточках, цыганки в позе "лотоса".

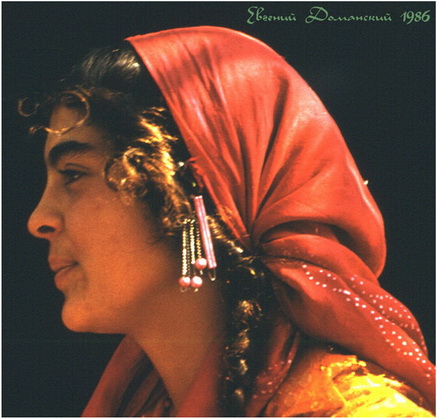

Чай, основной согревающий напиток в таборе. За всё время моего присутствия я не встречал подвыпивших цыган, просто так шатающихся по табору. Но и на свадьбе встретить чересчур подвыпившего цыгана, тоже большая редкость. Основной согревающий напиток во все времена года – чай. Пьют чай за невысокими столиками, который и определяет особенности посадочных мест за ним: мужчины чаще всего на корточках, цыганки в позе "лотоса".  Если позволяет пространство, то цыганки с одной стороны стола, цыгане с другой. Но и рядышком с мужчиной сидеть женщинам, тоже не запрещено, хотя и не поощряется. В основном это прерогатива пожилых женщин. Мне приходилось видеть, когда эта традиция соблюдалась более жёстко, когда женщина только обслуживала трапезу и ела отдельно от мужчин. Иногда мужчины проявляли снисходительность и оставляли ситуацию на совести женщины, иронично комментируя её поведение. Типа: «что с неё возьмёшь, раньше мы воспитывали женщин плетьми, а сейчас уже нельзя, времена другие настали». Возможно, эта ирония и мягкая снисходительность и делает сохранение традиций не слишком обременительным и позволяет им сохраняться дольше. На это указывает и то обстоятельство, что родители не стремятся отдавать своих дочерей в табор, где цыганские традиции соблюдаются жёстче. Некоторые особености таких взаимотношений могут показать следующие требования. Женщина должна быть предельно осмотрительна рядом с пожилым человеком. Один неверный шаг, и тот будет кричать: "Не стыдно тебе? Перешла старику дорогу!" (На тукэ ляжяв? Накхлян пхурэскэ о дром). В свою очередь мужчине нельзя пристально разглядывать замужнюю цыганку (на что я не раз попадался), она попросит: "Не смотри на меня, (так) я стыжусь", (На дыкх пэ ман, кэ лажяв мангэ) или "Отвернись" (Амболде ту). Слышал ещё, как цыганки говорили на ходу мужчине: "Сиди там!" (Бэш кадя). Это звучало как просьба, чтобы тот не приближался. У кэлдэрарок менялась и причёска. Своеобразный запретительный знак - амболдинарий, для тех кто его понимает. Если девушка носила просто косы или распущенные волосы, то замужняя женщина заплетала маленькие косицы у самого лба, закручивая волосы вверх и приплетая их к косам. Эта причёска и называлась амболдинари. Т.е. отвернись и не смотри.

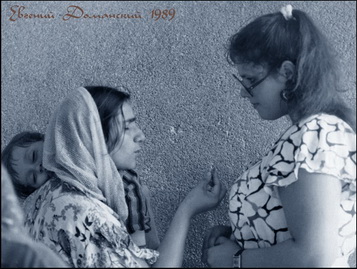

Если позволяет пространство, то цыганки с одной стороны стола, цыгане с другой. Но и рядышком с мужчиной сидеть женщинам, тоже не запрещено, хотя и не поощряется. В основном это прерогатива пожилых женщин. Мне приходилось видеть, когда эта традиция соблюдалась более жёстко, когда женщина только обслуживала трапезу и ела отдельно от мужчин. Иногда мужчины проявляли снисходительность и оставляли ситуацию на совести женщины, иронично комментируя её поведение. Типа: «что с неё возьмёшь, раньше мы воспитывали женщин плетьми, а сейчас уже нельзя, времена другие настали». Возможно, эта ирония и мягкая снисходительность и делает сохранение традиций не слишком обременительным и позволяет им сохраняться дольше. На это указывает и то обстоятельство, что родители не стремятся отдавать своих дочерей в табор, где цыганские традиции соблюдаются жёстче. Некоторые особености таких взаимотношений могут показать следующие требования. Женщина должна быть предельно осмотрительна рядом с пожилым человеком. Один неверный шаг, и тот будет кричать: "Не стыдно тебе? Перешла старику дорогу!" (На тукэ ляжяв? Накхлян пхурэскэ о дром). В свою очередь мужчине нельзя пристально разглядывать замужнюю цыганку (на что я не раз попадался), она попросит: "Не смотри на меня, (так) я стыжусь", (На дыкх пэ ман, кэ лажяв мангэ) или "Отвернись" (Амболде ту). Слышал ещё, как цыганки говорили на ходу мужчине: "Сиди там!" (Бэш кадя). Это звучало как просьба, чтобы тот не приближался. У кэлдэрарок менялась и причёска. Своеобразный запретительный знак - амболдинарий, для тех кто его понимает. Если девушка носила просто косы или распущенные волосы, то замужняя женщина заплетала маленькие косицы у самого лба, закручивая волосы вверх и приплетая их к косам. Эта причёска и называлась амболдинари. Т.е. отвернись и не смотри.  Если в цыганской семье кто-нибудь умирал, то в семье не принято было в течение года веселится, смотреть телевизор и т.п. действия. Женщины повязывали на особый манер (узлами наперёд) чёрные платки. Мужчины в знак траура долгое время не брились. Нарушение этих традиций осуждалось и приводило к серьёзным размолвкам и ссорам между родственниками.

Если в цыганской семье кто-нибудь умирал, то в семье не принято было в течение года веселится, смотреть телевизор и т.п. действия. Женщины повязывали на особый манер (узлами наперёд) чёрные платки. Мужчины в знак траура долгое время не брились. Нарушение этих традиций осуждалось и приводило к серьёзным размолвкам и ссорам между родственниками.

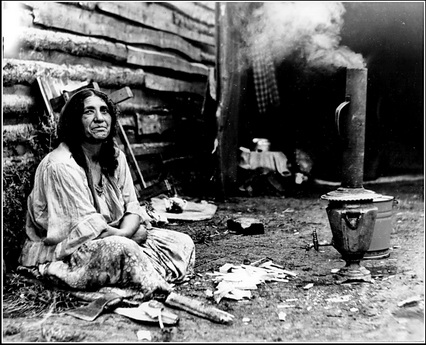

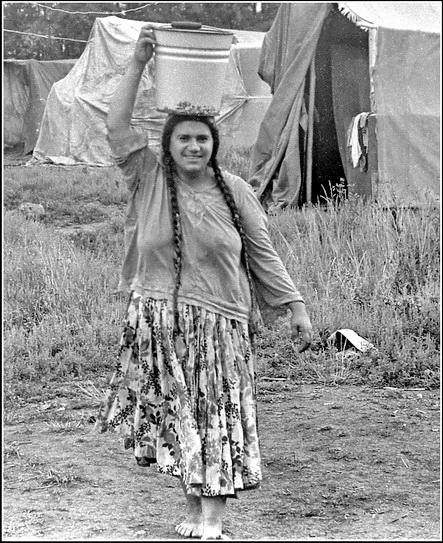

К ещё одной экзотической традиции цыган-кэлдэрари, сохранившейся в этом таборе, это умение носить вёдра с водой на голове.

Салба

Салба

При этом даже грузная Салба, с ведром на голове выглядела изящной и грациозной. Исследователи по этому факту могут легко определить принадлежность или достаточно длительный период ассимиляции цыган в одной из культур.

1990-е годы внесли достаточно серьёзные изменения в быт цыган. Внешне стояли те же дома из горбыля и толя, но внутри появились огромные ковры, шкафы, зеркала, супер-дорогая техника, которую, правда, дети (не привыкшие с ней обращаться) часто ломали. С ростом материального благополучия, наличие в домах теле и радиоаппаратуры, становится приоритетным. Как знак определённого материального благополучия. Таких огромных экранов телевизоров – киноцентров мне в обыденной жизни тогда приходилось крайне редко. В начале 1990-х части цыган удалось выкупить пионерский лагерь в черте г. Иваново, где они и собирались остаться навсегда. Некоторые семьи жили в корпусах пионерлагеря, но были и такие кто на этой территории строили себе хорошие двухэтажные дома. Правда, по котлярской традиции с туалетом на улице. Отчасти, это связано с тем что, отсутствие хорошего дома стало признаком "нищеты". Большие деньги конечно не способствуют общинному распределению и эти принципы ушли в прошлое. Некоторые плюсы экономической индивидуализации, со слов цыган, заключались в том, что когда деньги шли в общий котёл, некоторые ленились, а сейчас нет. Но то, что было 20 лет назад цыгане вспоминают с ностальгией. "Тогда пел и плясал весь табор, а сейчас…", "Раньше веселее было, денег не считали…", "Времена меняются, поэтому и мы меняемся быстро". Вспоминают, как барон рассказывал по вечерам свои истории и сказки, пел песни-баллады (лунжи гиля) без аккомпанемента. Эти баллады представляли собой своеобразный способ изустных передач событий старины, но фактически был способом изустной передачи из поколения определённого набора традиций свойственной для этой нации. Были в таборе и продолжатели традиции такого пения. .jpg)

Джамбулат и Гога

Мне запомнились эти песни в исполнении Джамбулата, молодого цыгана из табора. По-моему только он один и пел так. Жаль, что я не мог тогда записать. Пение, на слух, было горловое и с хрипотцой. Гога тогда отметил, что это и есть настоящие народные песни, традиция которых идёт от глубокой старины. А всё остальное это псевдо-фольклор. Этнографические записи таких песен в таборе собирали всех от мала до велика, погружали цыган в некоторое созерцательное состояние сопереживания события которые происходили в песне..jpg)

Состояние самих исполнителей, можно оценить по этим фотографиям, Так самозабвенно могут петь только те кто не отделяет себя от содержания песни. О музыкальной одарённости цыган написано немало, добавлю лишь некоторые штрихи. У моих друзей Яноша и Салбы маленький сын Роча, голова которого едва выступала над клавиатурой пианино, на слух он мог воспроизвести почти любую классическую или эстрадную мелодию. Пианино в этом цыганском доме, не воспринималось как экзотика.

Роча

Брат Яноша, Гога (чьи цыганские песни стали народными и пользовались большой популярностью во многих таборах) мечтал дать своим детям среднее и высшее образование. Однако общественное мнение такие идеи тогда не поддерживало. Ранние браки и соответственно ранние обязанности добытчика сводили все эти мечты на нет.

Семья и брак.

Сватовство, иногда очень длительное, проходит с большой тратой денег. В одном

случае до 12 тысяч рублей[4]. В отличие от прочих цыган (которые дают за невестой приданое), кэлдэрарский отец желает получить за дочь выкуп. Фактически это калым - хотя и не носит такого названия. Интересно, что по сию пору для этого используются австрийские старинные золотые монеты большого диаметра - галби.  Их оригиналы стали уже большой редкостью, обычно в ход идут копии, которые могут сильно отличаться по весу от оригиналов. Мне довелось видеть торг, при котором семья невесты настаивала на сумме в 17 золотых монет, хотя обычно устоявшаяся традиция – 12 монет. Есть версия, что миграция кэлдэрарей из Румынии, где сумма выкупа достигала десятки и сотни галби, началась имено по этой причине. Откуда пошла эта традиция, цыгане уже не помнят, скорее всего её заложил один из прародителей рода у кэлдэрарей. Передача галби, это своеобразная ритуальная игра в результате которой они возвращаются обратно. «У нас из-за галби невеста не останется», так говорят цыгане, если у кого-то их нет или мало. Кто-то из родственников обязательно поможет без риска потерять их навсегда. По нормам 1980-х годов свадьба обходилась (в среднем) - 10.000 рублей. Если учесть, что каждая семья имеет три-пять, а часто и больше детей, понятна необходимость откладывать деньги на их свадьбы с первых лет брачной жизни. В 1994 году свадьба уже обходилась порядка 30 миллионов деноминированных рублей (примерно 10 тыс. долларов). На свадьбы в таборе денег не жалели. Как только появилась возможность видеосъёмки, все свадьбы стали сниматься. Кассеты ходят по таборам и их внимательно изучают на предмет состоятельности будущей родни. Обычно договаривающиеся стороны, это отцы жениха и невесты. Однако не исключается совещательный голос жениха. Мнение девушки решающей роли не играет. Сговор между родителями жениха и невесты может состояться задолго до свадьбы; устная договорённость подкрепляется деньгами и подарками. О любви многие девушки, говорят как о чём-то несуществующем, полагаясь больше на привычку, чем на чувства. Однако любовные страсти и коллизии сватовства мне приходилось слышать не раз. А некоторых из них был и очевидцем.

Их оригиналы стали уже большой редкостью, обычно в ход идут копии, которые могут сильно отличаться по весу от оригиналов. Мне довелось видеть торг, при котором семья невесты настаивала на сумме в 17 золотых монет, хотя обычно устоявшаяся традиция – 12 монет. Есть версия, что миграция кэлдэрарей из Румынии, где сумма выкупа достигала десятки и сотни галби, началась имено по этой причине. Откуда пошла эта традиция, цыгане уже не помнят, скорее всего её заложил один из прародителей рода у кэлдэрарей. Передача галби, это своеобразная ритуальная игра в результате которой они возвращаются обратно. «У нас из-за галби невеста не останется», так говорят цыгане, если у кого-то их нет или мало. Кто-то из родственников обязательно поможет без риска потерять их навсегда. По нормам 1980-х годов свадьба обходилась (в среднем) - 10.000 рублей. Если учесть, что каждая семья имеет три-пять, а часто и больше детей, понятна необходимость откладывать деньги на их свадьбы с первых лет брачной жизни. В 1994 году свадьба уже обходилась порядка 30 миллионов деноминированных рублей (примерно 10 тыс. долларов). На свадьбы в таборе денег не жалели. Как только появилась возможность видеосъёмки, все свадьбы стали сниматься. Кассеты ходят по таборам и их внимательно изучают на предмет состоятельности будущей родни. Обычно договаривающиеся стороны, это отцы жениха и невесты. Однако не исключается совещательный голос жениха. Мнение девушки решающей роли не играет. Сговор между родителями жениха и невесты может состояться задолго до свадьбы; устная договорённость подкрепляется деньгами и подарками. О любви многие девушки, говорят как о чём-то несуществующем, полагаясь больше на привычку, чем на чувства. Однако любовные страсти и коллизии сватовства мне приходилось слышать не раз. А некоторых из них был и очевидцем.

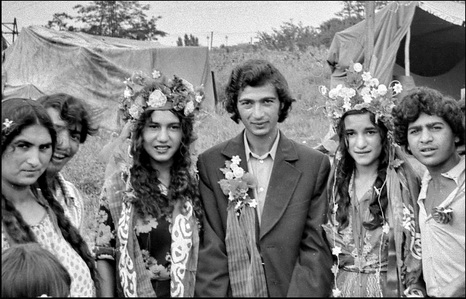

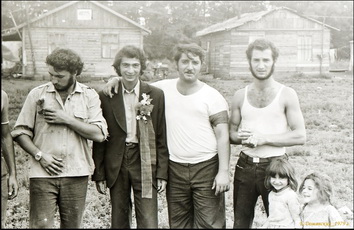

В августе 1979 года я задержался в таборе подольше, так как давно хотел отснять цыганскую свадьбу. И такая возможность мне представилась. В табор издалека приехали сваты. Для смотрин цыгане устраивают танцевальные вечера "диско". Интрига заключалась в том, что до последнего момента не знали, к кому пошлют сватов. Но на сей раз всё оказалось глубже и драматичней. Изначально выбор пал на старшую сестру одного из семейств. Через какое-то время, выбирающая сторона обнаружила, что невеста немного прихрамывает и тут же потребовала подарки обратно. Страсти накалялись, и отец предложил взамен младшую сестру невесты, которой едва исполнилось тринадцать.

(В этом таборе возраст вступления в брак у девушек был 14-16 лет, у парней 16-17 лет). Так и ходили обе сестры в венках: одна как несостоявшаяся невеста, другая как новоявленная. Свадьба получилась не очень весёлая и возможно единственная в своём роде - поскольку жених некоторое время находился в обществе сразу двух невест.

(В этом таборе возраст вступления в брак у девушек был 14-16 лет, у парней 16-17 лет). Так и ходили обе сестры в венках: одна как несостоявшаяся невеста, другая как новоявленная. Свадьба получилась не очень весёлая и возможно единственная в своём роде - поскольку жених некоторое время находился в обществе сразу двух невест.

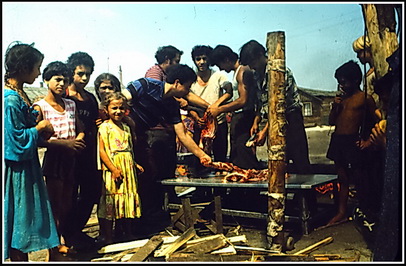

Если достигнута договорённость начинается подготовка к общему веселью. Цыгане режут и свежуют барана, разделывают мясо. Далее им уже занимаются женщины. Ходили "легенды", что готовят и мужчины, однако на моей памяти этим занимались в основном цыганки. Остальные в основном имитировали этот процесс, чтобы лишний раз попасть в кадр. Для того чтобы приготовить еду на весь табор, в ход шли те же рельсы на которых клепались бачки. Две рельсы ставились на кирпичи и получались простые и устойчивые костровые приспособления, на которых могло поместиться 10-15 больших кастрюль.

Далее им уже занимаются женщины. Ходили "легенды", что готовят и мужчины, однако на моей памяти этим занимались в основном цыганки. Остальные в основном имитировали этот процесс, чтобы лишний раз попасть в кадр. Для того чтобы приготовить еду на весь табор, в ход шли те же рельсы на которых клепались бачки. Две рельсы ставились на кирпичи и получались простые и устойчивые костровые приспособления, на которых могло поместиться 10-15 больших кастрюль. .jpg)

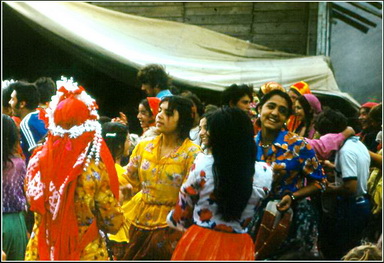

Удивило, что на свадьбе играли ансамбли с нецыганским составом. Зная, что в таборе есть прекрасные голоса, я спросил, почему нельзя обойтись своими силами? На это мне ответили, что цыгане не могут платить другим цыганам за пение. Поэтому и играют русские.

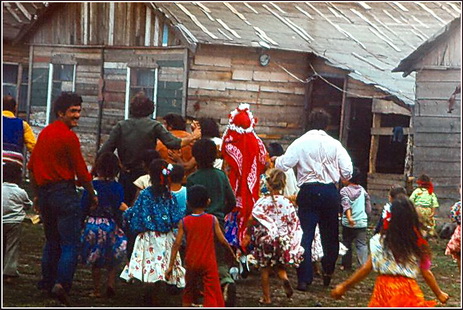

Неожиданным для меня оказалось и то, что на свадьбе не пляшут по цыгански. Танцуют так, как это принято в нецыганской среде: на дискотеках и вечеринках. Празднуют свадьбу обычно несколько дней. Чтобы не омрачить праздник, выделяются цыгане, которые призваны следить за порядком.

(На фото, цыган с повязкой на руке)

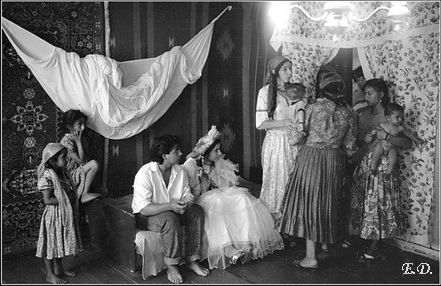

Как только кто-то подаёт признаки буйства, его выводят и отправляют спать. Жених в общем веселье участие не принимает и невесту к нему приводят только вечером. Один из таких моментов мне и удалось заснять. При этом даже вездесущие дети не обращали на меня никакого внимания. Все были поглощены этим событием, радостью и весельем его сопровождающим. Невесту ведут в дом жениха.

Невесту ведут в дом жениха.

Далее решается вопрос чести и целомудрия невесты, который стоит во главе угла и тоже может послужить причиной расторжения свадебной сделки и возмещения всех затрат жениху. Поэтому первая брачная ночь обычно проходит в присутствии свидетелей, которые стоят за полупрозрачной ширмой. Обычно это молодые семейные пары. Этому предшествует тщательный досмотр, чтобы девушка не спрятала каких-либо колющих и режущих предметов, и не смогла просимулировать кровотечение каким-либо другим способом, так как оно является единственным доказательством её целомудрия. Для многих читающих этот текст, эта ситуация будет восприниматься как противоестественная, забывая при этом что в нашей среде давно воспринимется естественным то, что никак им не должно быть: потери чести и целомудрия почти всеми девушками школьного возраста. Есть о чём подумать. Учитывая юный возраст новобрачных, с доказательствами целомудрия, как правило, проблем не бывает, хотя и не исключаются. Что может восприниматься как жестокий обман со всеми вытекающими отсюда последствиями. В истории табора такие случаи были зафиксированы, когда разборки по поводу невинности невесты приобретали нешуточный характер. Простыня со следами крови, этот флаг целомудрия, является неопровержимым его свидетельством. Здесь с одной стороны жёсткие требования доказательств невинности невесты, с другой стороны цыгане понимают деликатность ситуации и неопытность молодожёнов. И не торопят. Иногда проходит несколько дней и тогда наутро у каждой палатки или дома ставится ещё и ведро с водой. После шумных застолий и исполнения требуемых ритуалов начиналась самостоятельная жизнь. Молодожёнам ставили рядом с домиком палатку, в которой они жили от нескольких месяцев до нескольких лет. .jpg) Чтобы понять, как цыгане могут спать в палатке в лютые морозы, надо в ней хоть один раз переночевать. Первое спасение от холода - это пуховая перина. На фото, перины горкой, за спиной цыганки.

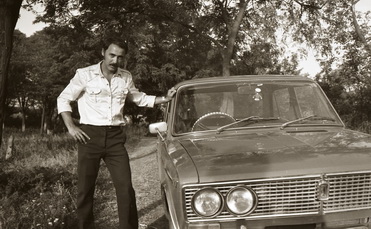

Чтобы понять, как цыгане могут спать в палатке в лютые морозы, надо в ней хоть один раз переночевать. Первое спасение от холода - это пуховая перина. На фото, перины горкой, за спиной цыганки. В неё не просто ложишься, а утопаешь. В общем даже жарко. Ну и конечно выручают буржуйки или печки. Электричества, цыгане долгие годы опасались. И не без оснований. Были случаи коротких замыканий и грандиозных пожаров, так как проводка делалась достаточно небрежно. Замужние цыганки заплетают волосы в две косички и повязывают голову подкрученным особым образом, цветным платком. На молодую жену возлагается множество, однако посильных по возрасту обязанностей: стирать, готовить самовар, носить воду и т.д. Цыганки рожают рано; несмотря на возраст, роды проходят довольно легко. В нужный момент цыганки звали повитух, которые принимали роды прямо в таборе. Кроме всего прочего повитухи пользовались и святой водой от чудотворной иконы, которая находилась у барона. Были в их практике и специальные приёмы ускоряющие роды (например, надавливание в область таза коленкой). Детская смертность - со слов цыган - была незначительной. Рожали цыганки в те годы много. Считалось, что средняя семья должна в идеале ориентироваться на 5-7 детей. "Рекордсменом" по рождаемости стал однако не цыган, а белорус. Этот человек был в детстве усыновлён кэлдэрарами, а когда подрос, женился на цыганке. К 35-летнему возрасту он имел девять детей. К слову сказать, усыновление славянских мальчиков - обычное явление в котлярском сообществе. Таких ребят бездетные супружеские пары забирают из детдома и воспитывают в национальных понятиях. К зрелому возрасту приёмные сыновья - настоящие цыгане по своей ментальности. Сколько бы их ни было - они не являются угрозой для психологической идентичности сообщества. А вот с чисто внешней точки зрения приток чужой крови бросается в глаза. Дети упомянутого белоруса вносили в облик табора разнообразие своими пшеничного цвета волосами. После замужества, вопросы чести стоят не столь остро. Не редки случаи измен и другие, всем знакомые перипетии семейной жизни. Однако измена общественно осуждается. Даже небольшая беседа наедине, может создать конфликтную ситуацию. Мне рассказали одну из таких историй, когда молодой цыган, тайно влюблённый в русскую девушку, вскоре после свадьбы сбежал от своей жены и целый год жил в Одессе, но потом всё же вернулся. Побеги из семьи не такая уж и большая редкость. Иногда в организации побега из другого табора участвуют родственники. Невольно и я стал участником этих событий, когда мой хороший друг поехал вызволять свою сестру из "семейного плена" (та жила в другом таборе, расположившемся около станции Усатово, под Одессой). Она жаловалась на плохое отношение к ней, и семейный совет решил, вернуть её домой. Однако всё это я узнал постфактум. Ничего не подозревая, я просто ехал вместе с ними посмотреть другой табор. Цыгане за рулём, это отдельная история. Их бесшабашности может позавидовать любой "шумахер". Мы то плелись на стареньком БМВ, подразнивая водителей Жигулей и вызывая на соревнование, то отрывались от них на скорости 180 км. Впрочем, и для меня и для цыганки всё закончилось благополучно. Удалось даже кое-что и отснять. Не всегда такие побеги или уход из табора проходит гладко. Одному из цыган, который женился на русской девушке, в табор возвращаться запретили. Но тогда, в восьмидесятые годы, изгнание из табора, ещё оставалось сильной мерой наказания.

В неё не просто ложишься, а утопаешь. В общем даже жарко. Ну и конечно выручают буржуйки или печки. Электричества, цыгане долгие годы опасались. И не без оснований. Были случаи коротких замыканий и грандиозных пожаров, так как проводка делалась достаточно небрежно. Замужние цыганки заплетают волосы в две косички и повязывают голову подкрученным особым образом, цветным платком. На молодую жену возлагается множество, однако посильных по возрасту обязанностей: стирать, готовить самовар, носить воду и т.д. Цыганки рожают рано; несмотря на возраст, роды проходят довольно легко. В нужный момент цыганки звали повитух, которые принимали роды прямо в таборе. Кроме всего прочего повитухи пользовались и святой водой от чудотворной иконы, которая находилась у барона. Были в их практике и специальные приёмы ускоряющие роды (например, надавливание в область таза коленкой). Детская смертность - со слов цыган - была незначительной. Рожали цыганки в те годы много. Считалось, что средняя семья должна в идеале ориентироваться на 5-7 детей. "Рекордсменом" по рождаемости стал однако не цыган, а белорус. Этот человек был в детстве усыновлён кэлдэрарами, а когда подрос, женился на цыганке. К 35-летнему возрасту он имел девять детей. К слову сказать, усыновление славянских мальчиков - обычное явление в котлярском сообществе. Таких ребят бездетные супружеские пары забирают из детдома и воспитывают в национальных понятиях. К зрелому возрасту приёмные сыновья - настоящие цыгане по своей ментальности. Сколько бы их ни было - они не являются угрозой для психологической идентичности сообщества. А вот с чисто внешней точки зрения приток чужой крови бросается в глаза. Дети упомянутого белоруса вносили в облик табора разнообразие своими пшеничного цвета волосами. После замужества, вопросы чести стоят не столь остро. Не редки случаи измен и другие, всем знакомые перипетии семейной жизни. Однако измена общественно осуждается. Даже небольшая беседа наедине, может создать конфликтную ситуацию. Мне рассказали одну из таких историй, когда молодой цыган, тайно влюблённый в русскую девушку, вскоре после свадьбы сбежал от своей жены и целый год жил в Одессе, но потом всё же вернулся. Побеги из семьи не такая уж и большая редкость. Иногда в организации побега из другого табора участвуют родственники. Невольно и я стал участником этих событий, когда мой хороший друг поехал вызволять свою сестру из "семейного плена" (та жила в другом таборе, расположившемся около станции Усатово, под Одессой). Она жаловалась на плохое отношение к ней, и семейный совет решил, вернуть её домой. Однако всё это я узнал постфактум. Ничего не подозревая, я просто ехал вместе с ними посмотреть другой табор. Цыгане за рулём, это отдельная история. Их бесшабашности может позавидовать любой "шумахер". Мы то плелись на стареньком БМВ, подразнивая водителей Жигулей и вызывая на соревнование, то отрывались от них на скорости 180 км. Впрочем, и для меня и для цыганки всё закончилось благополучно. Удалось даже кое-что и отснять. Не всегда такие побеги или уход из табора проходит гладко. Одному из цыган, который женился на русской девушке, в табор возвращаться запретили. Но тогда, в восьмидесятые годы, изгнание из табора, ещё оставалось сильной мерой наказания.

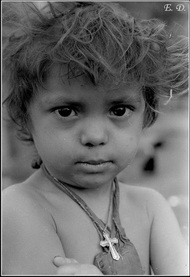

Детство

Несколько суждений по поводу казалось бы само собой разумеющихся точек зрения на детсво у цыган. С точки зрения внешнего наблюдателя, их конечно подавляющее большинство, дети в таборе это некие изгои-Гавроши брошеные родителями на произвол судьбы. Казалось бы посмотришь на внешний вид детей и нечем крыть. Так оно и есть. Однако взгляд изнутри показывает совсем другую картину.  Да и не только взгляд изнутри, но кое-что проясняет и взгляд на своё босоногое детство в деревне. Ни я, ни многие мои сверстники можно сказать мало чем отличались в детстве от цыганских детей, но сказать, что мы были не любимы, язык не поворачивается. Более того, сейчас я могу утверждать, что дети цыган были и есть более любимы и при этом вспоминаю какую порку могли устроить нам родители за наши шалости и провинности. Так сказать от большой любви. У цыган это отсутствует напрочь. Иногда приходилось видеть такие шалости цыганчат, что мнилось, ну сейчас получат. Однако, не получали. Выговор и всё. Нам бы такую выдержанность. Детям многое позволено, однако и спрос с них, ничета нашим. Дети с младенчества включены в общественную жизнь табора. В неё смело можно включить и внутриутробную. Имено там нарабатывался первый опыт гадания для девушек. Многие, наблюдая спящих детей гадалок, злорадно считают, обпоили детей каким то зельем или спиртным. Однако, почему бы им не спать, если эта ситуация такая же для них привычная, как для наших детей "Спокойной ночи, малыши". Спят, потому что им комфортно и удобно, вот так спать у мамы на плече во время гадания. Любой другой ребёнок, который не живёт в таборе, конечно так спать не будет и это тоже очевидная истина, но не очевидна для внешних наблюдателей цыганской жизни. Плакать, как я заметил, цыганским детям в таборе, не принято. Но не потому что нельзя, а потому что не хочется.

Да и не только взгляд изнутри, но кое-что проясняет и взгляд на своё босоногое детство в деревне. Ни я, ни многие мои сверстники можно сказать мало чем отличались в детстве от цыганских детей, но сказать, что мы были не любимы, язык не поворачивается. Более того, сейчас я могу утверждать, что дети цыган были и есть более любимы и при этом вспоминаю какую порку могли устроить нам родители за наши шалости и провинности. Так сказать от большой любви. У цыган это отсутствует напрочь. Иногда приходилось видеть такие шалости цыганчат, что мнилось, ну сейчас получат. Однако, не получали. Выговор и всё. Нам бы такую выдержанность. Детям многое позволено, однако и спрос с них, ничета нашим. Дети с младенчества включены в общественную жизнь табора. В неё смело можно включить и внутриутробную. Имено там нарабатывался первый опыт гадания для девушек. Многие, наблюдая спящих детей гадалок, злорадно считают, обпоили детей каким то зельем или спиртным. Однако, почему бы им не спать, если эта ситуация такая же для них привычная, как для наших детей "Спокойной ночи, малыши". Спят, потому что им комфортно и удобно, вот так спать у мамы на плече во время гадания. Любой другой ребёнок, который не живёт в таборе, конечно так спать не будет и это тоже очевидная истина, но не очевидна для внешних наблюдателей цыганской жизни. Плакать, как я заметил, цыганским детям в таборе, не принято. Но не потому что нельзя, а потому что не хочется.

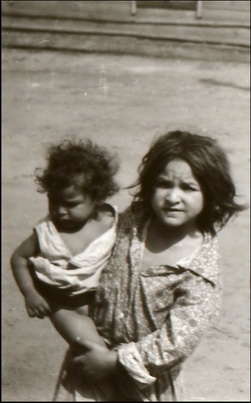

В перерывах между гаданием цыганки, это обычные мамы, ничем не отличающихся от тех кто неравнодушен к своим детям. И дети к ним неравнодушны, так же любят своих родителей как и

все дети. Впрочем, если продолжить этот ряд, то в него попадут отцы, дедушки, бабушки и прочая родня. Большая часть моих фотографий в таборе, это цыгане с детьми. Смеющимися, озорными и очень редко - грустными. В кадре все возрастные категории, начиная с тех, что дети носят детей.  При этом несущим может быть 6-7 лет от силы и заканчивая престарелыми дедушками и бабушками. Все без исключения.

При этом несущим может быть 6-7 лет от силы и заканчивая престарелыми дедушками и бабушками. Все без исключения.

И самое парадоксальное наблюдение, это то что отношения родителей и детей занимает в структуре времени максимальное значение. В русских семьях, родители стремятся к рангу "приходящих" мам и пап. Именно здесь происходит наибольшее отчуждение. Дети в садике, в школе, секции и т.д. Воспитывают в основном чужие дяди и тёти, которых мы принимаем за проффессионалов. Родителям достаётся отсилы 10% времени на общение со своими детьми. Посчитайте издержки, они очевидны. В таборе, это практически 100%. Вся таборная жизнь пронизана взаимотношением с детьми. Когда я спросил подростка лет 16, как он смог научиться скольким строительным премудростям, он ответил: наблюдал как делает отец и другие. Конечно не только оставался наблюдателем. Мальчики всегда на подхвате. И никогда от них не услышишь возражения, несогласие и т.п. вещи которые мы привычно встречаем в своих семьях. Это просто не приходит им в голову. А теперь сами делайте выводы, где лучше поставлена система воспитания. Конечно и там бывают проблемные дети, но это другие проблемы. Общинная жизнь воспитывает строго, но справедливо. Выготский когда сочинял свою теорию о ведущей деятельности, очевидно не соизволил побывать в цыганском таборе, иначе бы ему пришлось внести в неё коррективы. Не игра является ведущей деятельностью у цыганских детей, а труд.

И самое парадоксальное наблюдение, это то что отношения родителей и детей занимает в структуре времени максимальное значение. В русских семьях, родители стремятся к рангу "приходящих" мам и пап. Именно здесь происходит наибольшее отчуждение. Дети в садике, в школе, секции и т.д. Воспитывают в основном чужие дяди и тёти, которых мы принимаем за проффессионалов. Родителям достаётся отсилы 10% времени на общение со своими детьми. Посчитайте издержки, они очевидны. В таборе, это практически 100%. Вся таборная жизнь пронизана взаимотношением с детьми. Когда я спросил подростка лет 16, как он смог научиться скольким строительным премудростям, он ответил: наблюдал как делает отец и другие. Конечно не только оставался наблюдателем. Мальчики всегда на подхвате. И никогда от них не услышишь возражения, несогласие и т.п. вещи которые мы привычно встречаем в своих семьях. Это просто не приходит им в голову. А теперь сами делайте выводы, где лучше поставлена система воспитания. Конечно и там бывают проблемные дети, но это другие проблемы. Общинная жизнь воспитывает строго, но справедливо. Выготский когда сочинял свою теорию о ведущей деятельности, очевидно не соизволил побывать в цыганском таборе, иначе бы ему пришлось внести в неё коррективы. Не игра является ведущей деятельностью у цыганских детей, а труд.

Замечу, что цыганские детишки редко плачут; улыбки и смех звучит чаще. Однажды я приехал в табор со своим 4-летним Димкой. Никто из цыганят к нему не приставал, не пытался отобрать игрушку. Когда они увидели, что маленький гость возится со своей машинкой, они просто пристроились и стали играть рядом.

Замечу, что цыганские детишки редко плачут; улыбки и смех звучит чаще. Однажды я приехал в табор со своим 4-летним Димкой. Никто из цыганят к нему не приставал, не пытался отобрать игрушку. Когда они увидели, что маленький гость возится со своей машинкой, они просто пристроились и стали играть рядом.

Особенности образования.

Обычно вся учёба заканчивалась четырьмя классами. Учитель в селе Карловка отмечал

хорошие способности цыганских детей в начальной школе. Трудности возникали от того, что цыганята плохо говорили по-русски. Как было отмечен, отношение к образованию, у цыган разное. Впрочем, как и везде. Отличие в фантиках. Какое образование должен получить ребёнок в таборе. По аналогии с нашими представлениями, это среднее или высшее. В таборе, это начальное или никакое. Поэтому в таборе можно было встретить такую экзотику, как женщин не умеющих читать. Однако, не считать. С этим проблем не было. Некоторые из цыган, можно сказать с пристрастием следили за пензенскими или тульскими ("Плехановскими") цыганами, которые остановились на одном месте, обросли в большой посёлок и решали проблему со школой. Но не более того. Какие то внутренние запреты и обстоятелства всегда присутствовали, чтобы остановиться на 4-х летнем образовании и им оставалось только наблюдать как указанные группы получают в связи с этим определённое преимущество в экономической и социальной сфере. Было, правда, исключение. Один из цыган этого табора (речь идёт о советских временах) устроился в Москве на завод слесарем. Работал хорошо, получил квартиру в Чертанове и жил там со своей большой семьёй. Его дочь Земфира окончила среднюю школу. Как ни тянули с браком родители, но всё равно

Было, правда, исключение. Один из цыган этого табора (речь идёт о советских временах) устроился в Москве на завод слесарем. Работал хорошо, получил квартиру в Чертанове и жил там со своей большой семьёй. Его дочь Земфира окончила среднюю школу. Как ни тянули с браком родители, но всё равно

девушка была сосватана в табор. Традиции гадания в семье не было, поэтому Земфира в посёлке оказалась на особом положении. Пожалуй, тогда она была единственной цыганкой, которая не ходила на гадание. К слову сказать, молодой супруг (и все остальные цыгане) отнеслись к этому факту снисходительно.

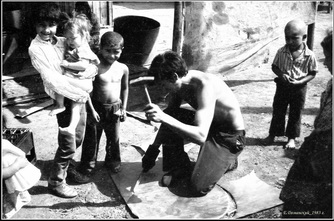

Труд.

Я застал ещё те времена, когда цыгане соответствовали названию своей этногруппы - котляры.  Они делали металлические бачки, которые складывались друг в друга по типу матрёшки. Используя самые простые приспособления: рельсу, молоток, зубило и паяльник, цыганские мастера изготавливали, в общем, неплохие изделия.

Они делали металлические бачки, которые складывались друг в друга по типу матрёшки. Используя самые простые приспособления: рельсу, молоток, зубило и паяльник, цыганские мастера изготавливали, в общем, неплохие изделия.

Для того чтобы эти баки больше походили на нержавейку, их красили серебрянкой.

Для того чтобы эти баки больше походили на нержавейку, их красили серебрянкой.  Таборный товар пользовался в сёлах хорошим спросом. И если в 1979-м году в таборе не было ни одной легковушки, то всего четыре года спустя появились первые "Жигули". Их было немного и они были предметом особой гордости цыган.

Таборный товар пользовался в сёлах хорошим спросом. И если в 1979-м году в таборе не было ни одной легковушки, то всего четыре года спустя появились первые "Жигули". Их было немного и они были предметом особой гордости цыган.

Небольшие отряды реализаторов (по 3-4 человека) выходили с "матрёшками" на трассу Николаев-Одесса и попутным транспортом развозили по сёлам. Удалённость таких поездок могла быть до 300 км. Если где то возникали претензии по предыдущим приобретениям, продавцы отшучивались: "…то были цыгане, а мы молдаване, мы тех не знаем" и уносили ноги.

Как бы рано я ни приходил в табор, ещё издали слышался звонкий стук молотков по металлу. Для меня было полной неожиданностью увидеть за этой работой и барона, которому было уже за восемьдесят. Ни по возрасту, ни по своему статусу - как я считал - он не должен был уже трудиться. Однако барон брался за самые тяжёлые и вредные операции (например за кислотную пайку бачков), не делая для себя никаких скидок. Возле работающего взрослого всегда крутился на подхвате кто-то из цыганят. Если девочки с малых лет приучались к гаданию, то ребята - к работе с металлом.  Чем ближе к перестройке, тем масштабней были "котлы", которые делали цыгане. Эти ёмкости заказывали колхозы и совхозы. Начиная с 1984 года ассортимент расширился. Помимо котлов цыгане начали варить из арматуры ограды и тому подобные изделия.

Чем ближе к перестройке, тем масштабней были "котлы", которые делали цыгане. Эти ёмкости заказывали колхозы и совхозы. Начиная с 1984 года ассортимент расширился. Помимо котлов цыгане начали варить из арматуры ограды и тому подобные изделия. На площадке возле табора уже шумно гудел дизель, сверкали огни электросварки.

На площадке возле табора уже шумно гудел дизель, сверкали огни электросварки.

Была у мужчин и работа "на выезде". Часть цыган работала побригадно на ремонте крыш и чистке пивных котлов. Предприятия охотно заключали с цыганами договора, так как те работали хорошо и не жалея себя. Мне доводилось видеть парней с тяжёлыми асфальтовыми ожогами. Техникой безопасности они явно пренебрегали. Что такое почистить пивной котёл по-цыгански - это уже из жанра фильма ужасов. Такими, по крайней мере, казались мне их лишённые эмоций рассказы о трудовых подвигах. А вот в 1990-е годы почти

Была у мужчин и работа "на выезде". Часть цыган работала побригадно на ремонте крыш и чистке пивных котлов. Предприятия охотно заключали с цыганами договора, так как те работали хорошо и не жалея себя. Мне доводилось видеть парней с тяжёлыми асфальтовыми ожогами. Техникой безопасности они явно пренебрегали. Что такое почистить пивной котёл по-цыгански - это уже из жанра фильма ужасов. Такими, по крайней мере, казались мне их лишённые эмоций рассказы о трудовых подвигах. А вот в 1990-е годы почти

вся физическая работа по металлу свернулась. Зато увеличилась виртуальная. Это связано с тем, что наши котляры - по примеру чебоксарских - быстро освоили бартерные сделки по металлу. В цыганских "офисах" заключались сделки по поставкам металла в обмен на продукты и различные товары повышенного спроса. Располагались эти "офисы" в городе (и работали там не только цыгане). Учитывая молодой возраст некоторых глав семейств (12-14 лет), поражаешься, как они лихо освоили коммерческие премудрости договоров, в которых суммы сделок зашкаливали за миллионы рублей. 10-12 миллионов, по меркам цыган, "нищий оборот". Вызывало удивление и то, что в схемах бартерных сделок шло значительное снижение цен на метал в обмен на товары народного потребления. И такая схема позволяла цыганам оставаться не внакладе. Мне в те времена также приходилось добывать средства на

существование похожими «цыганскими» способами. Должен признаться, что я был приятно

удивлён широкой осведомлённостью и уверенностью в действиях своих цыганских коллег по бизнесу. Своих таборных приятелей я совершенно неожиданно встретил и в своём родном городе. Цыгане предлагали заводам металлическую проволоку в обмен на электродвигатели.

Сформировалась, для защиты от рэкета и своя собственная "служба безопасности". Многие молодые ребята овладели приёмами каратэ. Как они говорили: "На чепуху не используем, но если затронута честь табора, честь семьи - пощады пусть не ждут!" В таборе появились даже телефаксы. Радикальные изменения в стране отразились такими же радикальными изменениями в жизни таборной общности. Сохраняя некоторую внешнюю целостность, она стала дробиться изнутри. Табор стал похож на содружество единоличников. В девяностых годах ушёл в небытие артельный подход по распределению доходов, уступив место материальной самостоятельности, когда каждый сам за себя. Однако расширились экономические и деловые связи

табора с чебоксарскими цыганами, необходимые для организации поставок крупных

партий металла. Из положительных моментов этого периода в жизни цыган,

необходимо отметить (по рассказам "ивановцев"), что в лице чебоксарских цыган они обрели некоторые, доселе не имеющие хождения в их среде,

культурные образцы экономической и деловой активности. И не только их. Это

влияние распространялось и на нормы родового общежития. У меня сложилось

впечатление, что это влияние было значительным. Цыгане стали смотреть в себя

как в зеркало и сравнивать. Иногда, эти сравнения были не в их пользу. Но это

была настоящая рефлексия, побуждающая к изменениям. Один из цыган заметил:

когда не знали о них, легче было. Вот некоторые фиксации-характеристики

чебоксарских цыган:

"Чебоксарские цыгане не шутят, пока не увидят, понимает ли человек шутки".

"Стараются давать своим детям среднее образование".

"Стремление культурно говорить".

"Много не пьют и не едят. Одну бутылку водки пьют на шесть человек (А у нас кто

кушает, тот и мужчина)".

"Нет разводов, не изменяют, не бросают и не бьют своих жён".

"Приятные, не любят шума, хорошо поют".

"Имеют хорошие дома" (как пример: дом из 26 комнат)

"Женщины гадают редко" и др.

Спустя годы эти идеальные представления конечно подверглись некоторой ревизии, не всё

так просто было и у них. Но сравнивать было что, это факт. Чебоксарская община,

к тому же была экономически более успешной. Браки, заключённые с цыганами и

цыганками этого табора, считались хорошей удачей. Надо отметить, что избранная

для сравнения референтная группа многое объясняет о стремлениях и

морально-этических качествах цыган табора. В экономическом плане были группы и

более успешные, где успех достигался на торговле наркотиками или водкой. Но

значимой оказалась именно чебоксарская, ведущая бизнес в рамках закона и как

наиболее близкая по взглядам на природу труда и успеха.

Лица

Продолжение следует...

*************************************************************************************

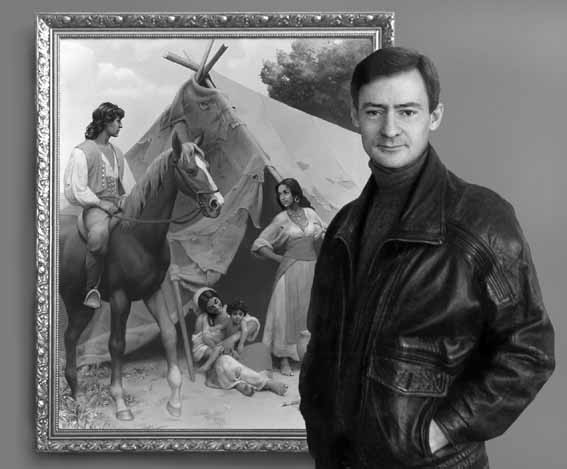

Представленная здесь галерея переносит нас в мир цыганского посёлка, доживающего последние советские годы. Снимки уникальны тем, что Евгений Доманский наладил доверительные отношения с одной из самых замкнутых цыганских «наций». Котляры по сей день живут большими общинами, отторгая вторжения «чужаков». Только себя они считают «настоящими цыганами», справедливо гордясь крепкими обычаями и сохранившимся женским национальным костюмом. Тем более интересно посмотреть на их жизнь как бы изнутри. Подборка фотографий Е. Доманского формировалась из года в год, и котляры постепенно перестали обращать внимание на камеру. Показательна в этом отношении серия с гаданием. Обычно уличные гадалки решительно пресекают попытки снять их на «рабочем месте». Здесь же все фазы старинного женского ремесла сняты словно невидимкой. Во всей истории мировой фотографии мы не видим второго такого цикла. И с психологической, и с этнографической и с художественной точки зрения это - огромное достижение.

К сожалению до сих пор творчество Евгения Доманского мало известно даже в нашей стране. Небольшая часть его цыганской серии была опубликована в начале 1990-х годов в изданиях Е. Друца и А. Гесслера. (Увы, в скверном полиграфическом качестве). Сейчас вы имеете возможность увидеть гораздо больше. Особую ценность этим фотографиям придаёт то, что перед нами срез ушедшей эпохи. Хотя котляры и считаются самыми консервативными цыганами, но и они незаметно меняются. Сейчас цыганки уже не носят такие кофты, а возле дома перестали ставить палатки. Спасибо вам, Евгений Витальевич за подвижнический труд, значение которого будет возрастать с каждым годом.

Николай Владиславович Бессонов — российский художник, писатель, этнограф, публицист, историк цыганского народа.[1]

То, что я со страхом

улепётывал от такого шутника с маской обезьяны,

запомнилось надолго. Сельские шутники глядели

далеко вперёд. Иначе как бы я,

спустя много лет, смог бы так подробно

воспроизвести ситуацию проводов цыган из села.

[2]

В книгах А. Гесслера и Е.

Друца он фигурирует под именем Истрати Янош.

[3] Нечто подобное

можно сейчас наблюдать в Сирии. Женщины,

пополняющие ряды курдских ополченцев, наводят

ужас на боевиков "Исламского государства". Исламисты «…верят, что в

случае гибели в бою они отправятся в рай, но

только в том случае, если они приняли смерть от рук мужчины»

[4] На тот период времени это эквивалент стоимости

примерно трёх автомашин «Жигули»

[5]

http://psyfactor.org/lib/zelinski2-09.htm

[6] См. сайт http://gypsy-life.net/index.htm